교육공무원법[법률 제20377호] 제41조(연수기관 및 근무장소 외에서의 연수)

◈ 교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속 기관의 장의 승인을 받아 연수기관이나 근무장소 외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있다.

사립학교법[법률 제20350호] 제55조(복무)

◈ 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교ㆍ공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다.

국가공무원법[법률 제19341호] 제58조(직장 이탈 금지)

◈ 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다.

① 공무원은 소속 상관의 허가나 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못하며, 근무 시간에 소속 직장 안에서 직무수행에 최선을 다해야 하고 근무시간이 지난 후에 비 로소 직장을 떠날 수가 있음. 이 의무는 근무시간 중에 성립하는 것이나 시간외 근 무명령이 있는 경우에도 성립함.

② “직장”은 공무원이 소속되어 근무하고 있는 공간개념으로서의 부서라고 보아야 할 것임.

③ 이 의무의 위배는 징계사유가 될 뿐만 아니라 형법상 직무유기죄를 구성함.(형법 제 122조)

④ 수사기관이 공무원을 구속하고자 할 때에는 현행범을 제외하고는 미리 그 소속 기관의 장에게 통보하여야 하는데, 이는 공무원이 구속되어 직무를 수행하기 곤란한 경우 결원보충을 미리 준비하고 해당 공무원의 직무상 인계인수 등을 차질 없이 행 할 수 있도록 할 필요가 있기 때문임.

⑤ 공무원이 사직원을 제출하였더라도 사직원이 수리되어 면직되기 전에 무단결근한 경우와 법정연가일수의 범위 내에서 연가신청을 하였더라도 행정기관장의 허가가 있 기 전에 근무지를 이탈하는 경우도 직장 이탈 금지 의무에 위반되는 행위로 징계사유가 됨.

⑥ 수사회피 목적으로 공무원이 직장을 이탈한 후 검찰에 자진 출두하여 무혐의 결정 을 받았더라도 이는 직장 이탈 금지 의무의 위반으로 징계사유가 됨.

⑦ 직위해제 처분을 받은 공무원은 단순히 그 보직이 해제된 것에 불과하고, 공무원관 계가 종료된 것은 아니어서 출근의무가 당연히 면제된다고 볼 수 없음. 다만, 직위 해제 사유와 목적 등을 종합적으로 고려하여 필요한 경우 임용권자는 자택대기를 명할 수도 있을 것임.

| 사직원 수리전의 무단결근 1. 사직원을 제출하였다 하더라도 임용권자에 의하여 수리되어 면직될 때까지는 근무의무가 있는데 원고가 사직원이 수리되어 면직되지 아니한 상태에서 수뢰혐의로 구속될 것을 두려워하여 출근치 아니한 것은 공무원으로서 직장이탈금지의무에 위반한 것임.[대법원 1985.6.25. 선고 85누52 판결] 2. 근무발령을 받고도 3일간 지연부임 하였을 뿐더러 지연부임한 당일 가정사정을 이유로 제출한 사직원이 수리되기 전에 귀가하여 무단이탈한 행위에 대하여 ‘파면’ 처분한 것은 정당하다고 봄.[대법원 1971.3.23. 선고 71누7 판결] |

| 연가신청에 대한 허가 전 근무지 이탈의 경우 공무원이 그 법정 연가일수의 범위 내에서 연가를 신청하였다고 할지라도 그에 대한 소속 행정 기관의 장의 허가가 있기 이전에 근무지를 이탈한 행위는 특단의 사정이 없는 한 국가공무원법 제58조에 위반되는 행위로서 징계사유가 됨.[대법원 1996.6.14. 선고 96누2521 판결], [대법원 1987.12.8. 선고 87누657 판결] |

| 허가 없는 무단결근은 근무지 이탈 총파업 행위의 목적 내지 경위를 고려하더라도, 소위 전국공무원노동조합의 결의에 따른 이 사건 총파업 참가를 위하여 소속 학교장의 허가 없이 무단결근을 한 행위는 지방공무원법 제50조 제1항에 의하여 금지되는 ‘무단직장이탈행위’에 해당함.[대법원 2007.5.11. 선고 2006두19211 판결] |

| 출장중 근무지 이탈 사례 공무원이 출장 중 점심시간대를 훨씬 지난 시각에 근무장소가 아닌 유원지에 들어가 함께 출장근무 중이던 동료 여직원에게 성관계를 요구한 것은 직장 이탈금지에 해당함.[대법원 1998.2.27. 선고 97누18172 판결] |

| 직위해제 기간중의 출근의무 여부 1. 국가공무원법상 직위해제는 일반적으로 공무원이 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 경우, 공무원에 대한 징계절차가 진행중인 경우, 공무원이 형사사건으로 기소된 경우 등에 있어서 당해 공무원이 장래에 있어서 계속 직무를 담당하게 될 경우 예상되는 업무상의 장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 당해 공무원에게 직위를 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 잠정적인 조치로서의 보직의 해제를 의미.[대법원 2003.10.10. 선고 2003두5945 판결] 2. 징계의결 요구 중인 자에 대한 직위해제의 경우에는 대기명령 또는 교육훈련에 대하여는 아무런 규정도 두지 않고 있으나, 근로자가 직위해제를 당한 경우 단순히 직위의 부여가 금지된 것일 뿐이고 근로자와 사용자의 근로관계가 당연히 종료되는 것은 아니라고 할 것이므로 대기발령을 받지 않았다거나 교육훈련 또는 특별한 연구과제를 부여받지 않았다고 하여 당연히 출근의무가 소멸되는 것이 아니라고 판단.[대법원 2003.5.16. 선고 2002두8138 판결] 3. 국가공무원법 제73조의3제1항제3호에 의한 직위해제는 중징계 의결이 요구 중인 공무원이 계속 직위를 보유하고 직무를 수행한다면 공무집행의 공정성과 그에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 생길 우려가 있으므로 이를 사전에 방지하고자 하는데 그 주된 목적이 있음.[대법원 2014.10.30. 선고 2012두25552 판결] |

| 출처: 2022년 징계업무편람. 인사혁신처. |

방학 중 교원 복무[교육부민원질의회신사례집, 2022]

☞ 질의요지: 교원들에게 방학은 휴업일에 해당하는건지요? 또한 「교육공무원법」 제41조에 의한 연수 신청이 없는 경우 휴업일에 교원도 정상출근을 해야하는건가요?

♧ 답변요지: 2022-07-26 (교육부 책임교육지원관 교원정책과)

- 방학은 출근의 의무가 면제되는 토요일, 공휴일과는 성격이 다른 학교의 휴업일로서 학생에 대한 학교수업을 실시하지 아니한다는 것이지 법령에 의한 교원의 휴무일은 아니므로 수업이 없다고 하더라도 근무일에 당연히 출근해야 하고, 소속 학교장의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈할 수 없습니다.

- 다만, 「교육공무원법」 제41조(연수기관 및 근무장소 외에서의 연수)에 따라 교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속 기관의 장의 승인을 받아 연수기관이나 근무장소 외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있으며, 「교육공무원법」 제41조에 따른 연수는 소속 기관장의 권한 사항입니다.

- 따라서 방학은 학교의 휴업일이지만 교원의 휴무일이 아니므로 「교육공무원법」 제41조에 따른 연수 신청을 하지 않고 연수를 하지 않는 경우에는 당연히 출근해야 합니다.

출처: 2022년 교육부 [질의회신 사례집]

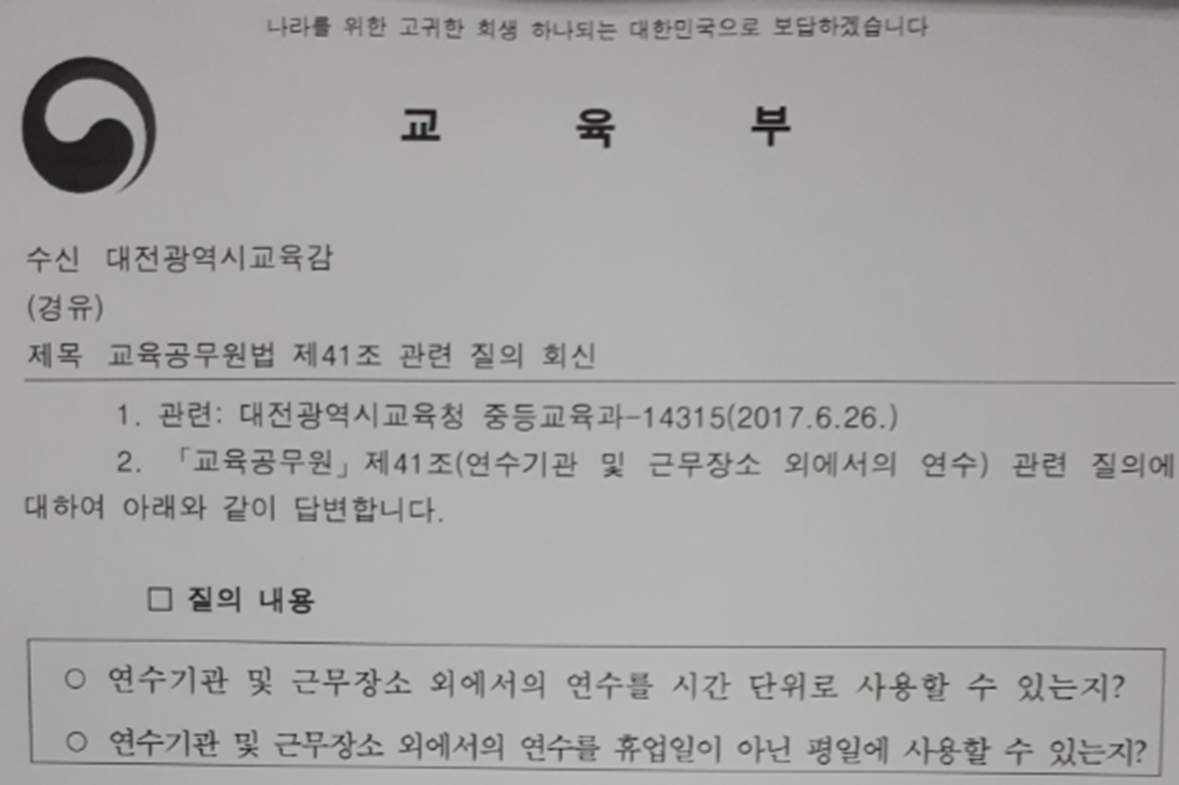

교육공무원법 제41조 관련 질의 회신(교육부)

휴업일인 방학 중 연가를 이용한 공무외 국외여행

☞ 질의: 휴업일인 방학 중 연가를 이용한 공무외 국외여행 승인을 받을 때 사유를 기재해야 하는지?

♧ 답변: 휴업일 중 연가 사용 시에는 연가 사유를 기재하지 않으나, 연가를 이용한 공무외의 국외여행을 하는 경우에는 나이스 승인 신청 시 사유로 ‘휴업일’을 선택 후, 비고란에 ‘공무외 국외여행’과 ‘방문 국가명’ 등을 기재하여 긴급 시 소재파악 및 비상연락이 될 수 있도록 하여야 합니다.

출처: 교육부 휴가 관련 질의 답변 자료집. 2022.7.

고용휴직 중 국내 체류

☞ 질의: 교육공무원이 재태국 한국인학교와 2년간 고용 계약을 체결하고 교육공무원법 제44조제①항제6 호의 규정에 의거 ʼ13. 9. 1~ʼ15. 8. 31까지 휴직을 허가 받아 근무하던 중 자녀의 간병과 본인의 병치료를 위해 고용된 학교장으로부터 각각 3개월(ʼ14. 2. 17~5. 16)과 5개월(ʼ14. 5. 17~10. 24)의 무급휴가를 얻어 국내에 체류하면서 원소속학교(학교장)에 신고하지 않은 사실이 있는 바, 이 경우 휴직사유가 소멸되는지요? 휴직사유가 소멸되었다면 소멸일자를 어느 날로 보아야 하는지 요? 고용된 교육공무원은 주재국 현지 휴가 규정과 국내 교원 휴가 규정 중 어느 규정을 적용하여 야 적법한지요?

♧ 답변: 휴가는 피고용자의 질병치료, 사생활의 편의 등을 위하여 일시적으로 근무의무를 면제 해 주는 제도로, 이는 유효한 고용관계를 전제로 한 고용자와 피고용자간의 근무조건에 관한 사항이라 할 것이므로, 재외교육기관에 임시로 고용되어 휴직을 허가 받은 자가 당 해학교 학교장의 허락을 득하여 휴가를 받았다면 그것은 정당한 절차를 거친 것이라 할 것이고 고용계약이 해지된 것은 아니므로 휴직사유가 소멸된 것은 아니라고 사료됨. 또한, 재외국민교육기관에 임시로 고용된 자는 당해 고용관계가 유효한 한 복무에 관한 사항은 고용주가 정하는 규정을 따라야 할 것으로 사료됨. 아울러, 교육공무원인사관리규 정 제26조의 규정에 의하면 "휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속 여부를 소속기관의 장에게 보고" 하여야 하는 바, 이 규정의 준수여부에 대하여는 별개로 처리함이 타당할 것으로 사료됨.

출처: 2024(중등)교육공무원 휴‧복직 업무 처리 매뉴얼. 서울특별시교육청. 56쪽.